加强野生菌中毒防控工作,提高医院应急能力

来源: 时间:2020-05-22 13:55 发布人:赵春艳 浏览:

进入夏季,野生菌到了采摘上市的季节,更是误食野生菌中毒的高发季节。近几年来,我市连续发生多起家庭食用野生菌中毒事件,为进一步加大食用野生菌中毒预防控制与应急救治工作,弥勒市中医医院开展了一系列野生菌中毒防控工作。

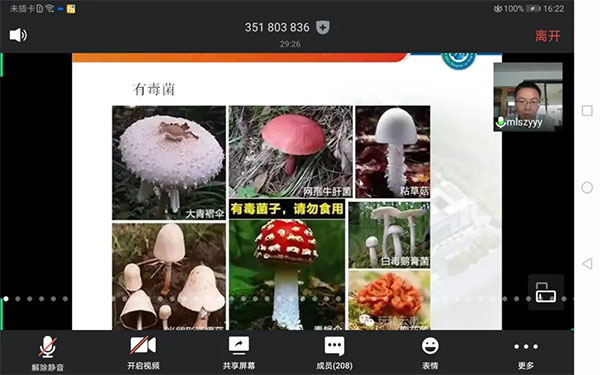

2020年5月18日,医院通过视频会议的形式组织了一场野生菌中毒知识全员培训。培训由急诊科主任符世彪讲授,全院中层干部及职工参加了视频会议培训。

培训从野生菌种类、临床表现及诊断、治疗等方面,对野生菌中毒事件的应急处理和紧急医疗救治做了详细讲解,让参会人员更新了野生菌中毒的急救知识,增强了应对食用野生菌中毒的卫生应急救援处置能力。

每年食用野生菌中毒的事件,在急诊科也是屡见不鲜,为提高医务人员抢救能力。弥勒市中医医院于5月21日开展了群体性野生菌中毒事件应急演练。

应急演练

此次应急演练模拟一家4口食用野生菌中毒,患者均出现不同程度的症状反应:两个症状较重、两个症状较轻。

接到120来电,急诊科的医护人员井然有序的安排抢救、诊疗工作。

急诊科的医护人员接到患者后,紧急启动了应急预案,立即进入抢救室进行洗胃、补液、生命体征监测等一系列急救措施。院值班人员通知相关科室参与会诊,协助诊治。

经过紧张有序的抢救,四名患者生命体征平稳,送往急诊科重症监护室,进一步做后续治疗。

演练结束后相关部门、科室作了点评与总结。

通过本次实战演练,旨在提高医护人员应对野生菌中毒事件的应急处置能力,为高效的处置野生菌中毒,提高患者抢救成功率,降低病死率而作好充分准备。

预防野生菌中毒科普知识

野生菌中毒症状

根据中毒症状和毒素的化学结构,毒菌大致分为:剧毒、有毒两大类,剧毒菌种可造成急性肝损害型、急性肾衰竭型、横纹肌溶解型中毒;有毒菌种可造成胃肠炎型、神经精神型、溶血型、光敏皮炎型、其他类型中毒。

中毒类型可分以下几类:

(野生菌图片来源:云南省疾控中心)

1.急性肝损害型:此型中毒绝大多数为鹅膏菌属的剧毒种类所导致,潜伏期10—24小时,最长可达数日。病情复杂而凶险,病死率高达90%以上。造成此型中毒的毒菌主要有:

2.急性肾衰竭型:急性肾衰竭型中毒主要由鹅膏菌属中的有毒种类引起,中毒特征表现为误食后具有8-12小时的潜伏期,肝功能中度受损,主要表现为急性肾功能损害。造成此型中毒的毒菌主要有:

#p#副标题#e#

3.横纹肌溶解型:横纹肌溶解型中毒发病快,在1小时内出现症状。开始表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻症状,6-12小时出现全身乏力明显,肌肉痉挛性疼痛,胸闷、心悸,呼吸急促困难,血尿或血红蛋白尿,出现酱油色尿液。中毒严重者12小时即出现死亡。造成此型中毒的毒菌主要有:

4.胃肠型:食用后,潜伏期10分钟-6小时,表现无力、恶心、剧烈呕吐、腹痛、水样腹泻等症状。此类型较为常见,约占发病率的80%。病程短,易治愈。造成此型中毒的毒菌主要有:

5.神经精神型:食用后,潜伏期10分钟-12小时。中毒症状除有为胃肠型症状外,主要有神经兴奋、幻觉、精神错乱和抑制,也可有多汗、瞳孔缩小,唾液增多、步态蹒跚等症状。病程短,无后遗症。造成此型中毒的毒菌主要有:

6.溶血型:食用后,潜伏期6-12小时,除有急性胃肠型表现外,还会出现贫血、黄疸、血尿、肝肿大等溶血症状,严重者可致死。造成此型中毒的毒菌主要有:

吃菌中毒怎么办

凡是在吃过菌子10分钟后至72小时内,有头昏、恶心、呕吐、腹痛腹泻、烦躁不安或其他不适者,首先可以采取催吐的办法进行自救,随后应立即就医。

同餐进食者不论症状轻重,均应立刻到附近的医院进行观察诊治。

1.催吐:在中毒者神志清楚的情况下尽快催吐。可用手指按压舌根即可引起呕吐。可反复多次,尽量把胃内食物呕吐出来,以减少毒素吸收。

2.立即就医:中毒后立刻到正规医院救治,最好携带剩余菌子样品,以备鉴定菌子的种类,确定有效的治疗措施和判断预后。